[헬로티] 인공지능 인력 양성·연구 개발 거점 역할 울산과학기술원(UNIST)은 인공지능(AI) 분야 인력 양성과 연구 개발 거점 역할을 하는 인공지능대학원의 개원식을 지난 19일 개최했다고 밝혔다. 개원식에는 장석영 과학기술정보통신부 2차관과 송철호 울산시장, 박병석 울산시의회 의장, 석제범 정보통신기획평가원 원장, 기업체 임원 등이 참석했다. 울산과기원 인공지능대학원은 '국가와 동남권에 공헌하는 세계적 인공지능대학원'을 비전으로 9월 첫 신입생을 모집했다. 매년 50명 규모 석·박사 과정 신입생을 선발한다. 전임 교수 10명과 겸임 교수 12명이 있으며, 머신러닝·컴퓨터 비전 등 인공지능 핵심 분야부터 반도체, 제조, 모빌리티, 헬스케어 등 인공지능 활용 분야까지 역량을 갖추고 있다고 울산과기원은 설명했다. 울산과기원은 2024년까지 전임 16명, 겸임 24명 등 총 40명 이상 교원 확충을 목표로 세우고, 매년 신임 교원을 채용할 방침이다. 울산과기원은 과기정통부 인공지능대학원 지원 사업에 4월 신규 선정돼 최대 10년간 190억원 국비를 지원받는다. 2024년까지는 27억원 시비도 지원받는다. 사진. UNIST 인

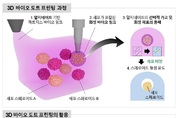

[헬로티] 세포배양·바이오 프린팅 합친 기술…쉽고 정밀한 인체 조직 모사 가능 구 형태로 배양된 세포 덩어리인 '세포 스페로이드'를 원하는 위치에 바로 찍어 낼 수 있는 3D 바이오 프린팅 기법이 개발됐다. 울산과학기술원(UNIST)은 바이오메디컬공학과 강현욱 교수 연구팀이 줄기세포나 암세포 스페로이드를 정밀하게 프린팅하는 '3D 바이오 도트(dot) 프린팅' 기술을 개발했다고 18일 밝혔다. 연구팀에 따르면 세포 스페로이드는 2차원으로 배양된 세포보다 더 인체 조직 구조에 가깝다는 장점이 있어 실제 인간의 장기 대신 암 전이 과정의 이해나 약물 효능 검증을 위한 '테스트 베드'로 주목받고 있다. 3D 바이오 도트 프린팅은 세포를 구형으로 뭉쳐 자라나게 하는 것(배양)과 세포가 포함된 바이오 잉크를 3차원으로 인쇄하듯 찍어 내는 3D 바이오 프린팅을 합친 기술이다. 이 기술은 세포 스페로이드 간 간격을 수 마이크로미터(㎛) 수준까지 가깝게 만들 정도로 정밀도가 높다. 또 세포의 종류와 관계없이 3D 바이오 프린팅 장점인 3차원 적층이나 컴퓨터를 이용한 정밀 바이오 가공 기술(CAD/CAM)을 그대로 쓸 수 있다는 장점이 있다. 그림.

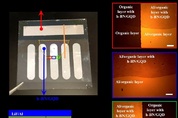

[헬로티] 울산과기원 "기존 무기 반도체보다 효율 뛰어나…안정성도 확보" 태양광 수소 생산 효율이 기존 무기 반도체(무기물 기반 반도체)보다 뛰어난 유기 반도체(유기화합물 기반 반도체) 광전극이 울산과학기술원(UNIST) 연구팀에 의해 개발됐다. 울산과기원은 장지욱·양창덕·조승호 교수 연구팀이 유기 반도체 물질을 물로부터 효과적으로 보호하는 '모듈 시스템'을 이용해 성능과 안정성이 우수한 광전극을 개발했다고 지난 9일 밝혔다. 연구팀에 따르면, 태양광 수소 생산에 쓰이는 광전극은 태양광 에너지를 흡수해 전하 입자를 만드는 반도체 물질로 이뤄진다. 생성된 전하 입자가 전극 표면에서 물과 반응해 수소와 산소를 만드는 것이 태양광 수소 생산의 원리다. 이 반응은 물속에서 일어나기 때문에 안정적인 금속산화물 무기 반도체 광전극이 그간 주로 연구됐다. 반면 유기 반도체 물질은 수소 생산 효율이 훨씬 높지만, 물속에서 빠르게 손상된다는 문제가 있어 광전극으로 쓰이지 못했다. 연구팀은 액체 금속(인듐·칼륨 합금), 니켈 포일, 니켈 포일 위에서 바로 자란 촉매(니켈·철 이중 층 수산화물)로 구성된 모듈 시스템

[헬로티] 그래핀과 질화붕소 경계에서 청색 발광 최초 발견 그림. 그래핀과 질화붕소 계면의 발광 현상을 이용한 유연 발광소자. 노란색 점선안에 그래핀 기반 물질이 있다. (출처: 연합뉴스) 금속 도체 성질을 갖는 그래핀이 반도체 입자인 퀀텀닷처럼 디스플레이 소자의 광원으로 쓰일 수 있다는 사실이 울산과학기술원(UNIST) 연구팀에 의해 입증됐다. 울산과기원은 화학과 신현석 교수팀이 그래핀과 '화이트 그래핀'으로 불리는 육방정계 질화붕소 경계면에서 청색 발광 현상을 최초로 발견했다고 지난 28일 밝혔다. 또 '그래핀 퀀텀닷'을 이용한 유연 발광 소자 제작에도 성공했다. 그래핀은 탄소 원자가 육각형 모양으로 이어진 얇은 막으로, 강하고 유연할 뿐만 아니라 열·전기 전도도까지 높아 꿈의 물질로 불린다. 다양한 산업 분야에서 그래핀 연구가 활발하지만, 색상을 구현하는 디스플레이 소자의 발광 물질로 연구된 적은 드물다. 그래핀은 '에너지띠 틈'(energy bandgap)이 없다는 독특한 물리적 특성을 보이는데, 에너지띠 틈 크기가 물질이 내는 빛 색깔을 결정하기 때문이다. 연구팀은 그래핀과 육방정계 질화붕소 계면에서 푸른빛이 나오는 현상을 발견하고, 이

[헬로티] UNIST·고려대 연구팀 공동 연구…발광 효율 3배 이상 향상 색 순도와 효율이 기존보다 뛰어난 청색광을 발산하는 '페로브스카이트 발광 소자'(Perovskite LEDs·이하 PeLED)가 울산과학기술원 연구팀에 의해 개발됐다. 13일 울산과기원에 따르면 송명훈·곽상규 교수팀이 고려대 화학과 우한영 교수팀과 공동으로 청색 PeLED를 개발했다. 연구팀이 만든 PeLED는 청색광을 만드는 효율이 기존 대비 3배 이상 향상됐고, 색 순도도 높아 또렷한 푸른색 구현이 가능하다. 청색 페로브스카이트 발광 소자(PeLED)와 공액 고분자 전해질 분자 구조. (출처: 연합뉴스) 발광 소자는 TV나 휴대전화에서 색상을 구현하는 장치로, PeLED는 색상 구현 물질로 페로브스카이트를 쓴다. 페로브스카이트는 이온을 품고 있는 물질로, 이온 종류를 바꾸는 방식으로 여러 가지 색상을 만들 수 있다. 다른 발광 소재들보다 생산 단가가 낮고 자연에 가까운 천연색을 구현할 수 있어 차세대 디스플레이 소재로 주목받고 있다. 그간 청색 PeLED는 전기에너지를 빛으로 바꾸는 효율이 10%밖에 되지 않아 전력 소모가 많았다.

[첨단 헬로티] 가벼우면서도 에너지 저장용량이 크고, 소재도 저렴해 전기차용으로 주목받는 배터리가 있다. 공기 중 산소를 이용해 충·방전하는 ‘금속-공기전지(Metal-Air Battery, MAB)’다. 이 배터리의 성능을 높여줄 새로운 촉매가 개발됐다. ▲ 성아림 연구원(좌측)과 김건태 교수(우측). (사진 : UNIST) 충전과 방전 성능 높이는 ‘복합촉매’ 개발 UNIST(총장 이용훈) 에너지 및 화학공학부 김건태 교수팀은 금속–공기전지에서 공기를 받아들이는 양극(공기극)에 적용해 충전과 방전의 성능을 모두 높이는 ‘복합촉매’를 개발했다. 페로브스카이트(Perovskite) 촉매 위에 금속촉매를 ‘원자 두께’로 아주 얇게 씌운 형태인데, 두 촉매 사이에 자연스럽게 형성된 경계면이 촉매의 성능과 안정성을 높인다. 금속-공기전지는 음극에 있는 ‘금속’과 양극(공기극)에서 받아들이는 ‘산소’가 전자를 주고받는 산화환원반응을 하며 충·방전하는 이차전지다. 양극 물질로 공기를 이용하므로 가볍고, 전

[첨단 헬로티] 버려진 목재를 비롯한 식물 폐기물을 효과적으로 분해한 뒤 고부가가치 물질로 바꿀 수 있는 ‘융합촉매 시스템’이 개발됐다. 이 시스템은 석유화학제품의 원료를 뽑아낼 새로운 친환경 기술로 주목받고 있다. 버려진 목재로 유용한 화학물질 만드는 ‘융합촉매’ UNIST(총장 직무대행 이재성) 에너지 및 화학공학부의 장지욱·김용환·주상훈 교수팀은 폐목재 등에 많이 함유된 ‘리그닌(Lignin)’을 태양광 에너지를 이용해 고부가가치 화합물로 바꿀 ‘광·전기·생물촉매 시스템(융합촉매 시스템)’을 개발했다. 세 가지 촉매가 서로 연결돼 작동하면서 추가 전압이나 시약 없이도 리그닌을 연속적으로 분해한다는 게 큰 장점이다. 태양광 에너지에서 전기를 얻고(광촉매), 이 전기로 과산화수소를 생산하며(전기촉매), 과산화수소가 리그닌을 분해하는 생물촉매를 활성화 시키는 원리이다. 리그닌을 비롯한 바이오매스(Biomass)는 대기 중 이산화탄소(CO₂)를 늘리지 않으면서도 화석연료나 석유 화합물을 대체할 수 있는, 자연에서 가장 풍부한

[첨단 헬로티] 수소를 생산하는 기술의 경제성은 어떨까? 최근 이 경제성을 평가하는 방법이 나와 관심을 받고 있다. 임한권 UNIST 에너지 및 화학공학부 교수팀은 ‘글리세롤(Glycerol) 수증기 개질반응’을 통한 수소 생산 기술의 경제성을 평가해 국제 학술지 ‘에너지 컨버전 엔 매니지먼트(Energy Conversion and Management)’에 발표했다. 이 기법은 실제 기술적인 데이터를 산출하는 동시에 경제성을 분석할 수 있다는 점에서 높게 평가됐다. ▲ 임한권 UNIST 에너지 및 화학공학부 교수 <사진 : UNIST> 글리세롤 수증기 개질반응 공정 타당성 평가 현재 대부분의 수소는 천연가스 등의 화석연료를 수증기와 반응시켜 얻는다. 따라서 생산 과정에서 환경오염을 피하기 어렵다. 그 대안으로 수소를 생산하는 다양한 기술이 활발하게 연구 중이다. 임한권 UNIST 교수팀은 바이오디젤(Biodiesel) 생산 과정에서 나오는 ‘글리세롤’로 수소를 생산하는 기술에 주목하고, 경제성 분석을 진행했다. 버려지는 부산물을 이용해 수소를 만드는 기술의 타당성을 평가해본 것이다.

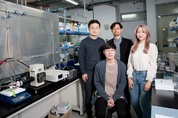

[첨단 헬로티] 스마트폰이나 태블릿PC를 접고 다닐 수 있는 날이 올까? 최근 UNIST 연구진이 선명한 색을 구현하는 광학재료인 ‘페로브스카이트(Perovskite)’로 유연성이 뛰어난 발광소자를 개발하며 그 가능성을 높였다. UNIST 대외협력팀은 지난 1월 18일, 신소재공학부의 송명훈·김주영 교수 공동연구팀이 접을 수 있을 정도로 유연한 ‘페로브스카이트 발광소자(Perovsktie LEDs, 이하 PeLED)’를 개발했다고 밝혔다. 이번 연구에서 소자의 전극을 금속 대신 투명한 물질로 바꿔 반투명한 성질도 확보한 것으로 알려졌다. ▲접을 수 있는 PeLED를 개발한 UNIST 연구진_왼쪽부터 김주영 교수, 이상윤 연구원, 송명훈 교수, 김시훈 박사 <사진 : UNIST 제공> PeLED는 화합물에 전류를 흘려 빛을 내는 반도체인 LED(Light Emitting Diode)의 일종이다. 이 소자는 전기를 받아 빛을 내는 활성층으로 페로브스카이트 물질을 사용하는데, 전자이동도가 높고 색순도가 좋으며 색조절도 간편하다는 장점이 있다. 하지만 기존 PeLED는 금속 전극의 한계로 유연성이 낮

[첨단 헬로티] “경남 양산에 자리한 ㈜네오넌트는 정밀 주조 회사입니다. 자동차와 조선기자재, 일반 기계에 들어가는 부품 2,000여 종류를 만들고 있는데요. 각각의 자동화 공정은 잘 갖춰졌지만 재고들이 분실되는 경우가 많았습니다. 이 문제를 ‘스마트팩토리 컨설팅’의 과제로 삼고 풀어보기로 했습니다.” 지난 12월 10일 저녁 7시, 울산 신라스테이에서 기술경영전문대학원 학생들이 모여 석 달간 진행한 ‘중소기업 스마트팩토리 고도화 프로젝트’의 결과를 발표했다. 학생들에게 컨설팅을 의뢰한 한주금속㈜과 ㈜한국몰드, ㈜네오넌트 관계자들이 지켜보는 자리였다. ▲ 기술경영전문대학원에서 강의를 듣고 있는 정천환 씨가 (주)네오넌트의 스마트팩토리 고도화를 위한 전략을 소개하고 있다. <사진 : UNIST 제공> 스마트팩토리는 설계·개발, 제조 및 유통·물류 등 생산과정에 디지털 자동화 솔루션이 결합된 정보통신기술(ICT)을 적용해 생산성과 품질, 고객만족도를 향상시키는 ‘지능형 생산공장’을 뜻한다. 이번 과제는 스마트팩토리를 만드는 여러 단계 중 &l

[첨단 헬로티] “이산화탄소 배출량 증가로 인한 기후변화에 대응하기 위해 이산화탄소 활용 및 저장기술(CCUS)이 주목받고 있다. 화학적으로 안정적인 이산화탄소 분자를 다른 물질로 쉽게 전환하는 게 관건인데, 새로운 시스템에서 ‘이산화탄소의 용해’로 이 문제를 풀었다." 이산화탄소를 없애는 동시에 전기와 수소를 생산하는 ‘하이브리드 나트륨 금속-이산화탄소 시스템’을 개발한 김건태 UNIST(울산과학기술원) 교수의 설명이다. 김 교수는 자신의 연구팀과 최근 이산화탄소를 없애는 동시에 전기와 수소를 생산하는 획기적인 시스템을 개발했다. 이 기술은 추후 파생연구를 통해 획기적인 에너지 생산 방법으로 발전될 전망이다. ▲ 왼쪽 위부터 시계 방향으로 김건태 교수, 주상욱 연구원, 김정원 연구원, 김창민 연구원 <사진 : UNIST 제공> 지구 온도를 높이는 이산화탄소를 없애는 동시에 전기와 수소를 생산하는 획기적인 시스템이 개발됐다. 이번에 개발된 시스템은 기후변화를 막고, 에너지를 저장하며, 미래 에너지원을 확보하는 일석삼조의 기술로 평가받았다. 김건태 UNIST(울산과학기술원) 에너지 및 화학공학부