한 세기 전 천재 과학자가 꿈꾸던 무선전력전송기술은 새로운 전기 이용 환경과 만나 비접촉 전원 기술에서 조금씩 전송 거리와 응용 범위를 넓혀가며 선 없는 신전기 이용 시대를 선도하고 있다.

현재까지 실용적 무선전력전송기술로 산업화가 이루어진 기술은 모바일 정보 단말용, 산업 플랜트 반송장치, 전기자동차 등의 무선급전이나 충전을 목적으로 한 전자유도와 자기공진방식의 무선전력전송기술이다. 이 글에서는 현재 실용화되고 있는 비접촉 전원 및 근거리 무선충전 분야의 무선전력전송기술을 중심으로 한 산업화와 표준화 동향을 살펴본다.

서언

미국 MIT는 자기공명 무선전력전송 실험으로 무선전력전송기술의 실용화 가능성을 제시했다. 전기를 전선을 통해 멀리 떨어진 곳으로 전송하는 교류 기술을 발명한 테슬라가 전기 진동 공명파를 이용하여 선 없는 전기에너지 전송 현상을 보여준 지 110년 만에 좀 더 세련되게 기술을 보여주었다.

이 기술은 전기공학적 측면에서 보면 이미 전통적인 전자유도 및 공진회로기술을 응용하기 때문에 쉽게 이해하고 이용할 수 있다. 또한 최근 이동통신 및 전기교통기술의 발전에 따른 배터리 충전 기술로도 기대가 큰 편이다.

이 글에서는 현재 실용화되고 있는 비접촉 전원 및 근거리 무선충전 분야의 무선전력전송기술을 중심으로 한 산업화와 표준화 동향을 살펴본다.

무선전력전송기술의 종류와 특성

무선전력전송(WPT : Wireless Power Transmission)은 전력에너지를 무선 전송이 가능한 전자기파로 변환시켜 전달하는 전기 공급 및 이용 기술이다. 무선전력전송기술은 전송되는 공간에 따라 전자파 전파 특성이 다르기 때문에 전송 방식을 구별하고 있다. 근거리에서는 낮은 주파수의 전기나 자기장 결합에 의한 전자유도형 전력 전송이 주로 사용되고 원거리인 경우는 방송 전파처럼 방사형 전력 전송이 사용된다.

(1) 전자유도방식

전자유도방식은 1개의 코일에 교류 전류가 흐르면 자력선이 발생하게 되는데 이 자력선이 근접한 다른 코일에 전압을 유기하는 원리를 이용한 것으로, 현재 전력기기에서 전압을 높이거나 낮출 때 쓰는 변압기와 같은 원리이다. 에너지 전송 효율을 높이기 위해 2개의 송수전 코일을 수cm 정도로 근접시켜 사용하며 유도 코일 안테나 간의 정렬 범위 내에서 사용돼야 하기 때문에 송수전 위치가 한정된다.

전자유도방식은 전송 거리는 짧지만 다양한 출력 형태의 단말에 대응할 수 있다. 기술적으로도 비교적 용이하면서 비접촉 전원의 편리성을 가지고 있어 소용량 전기기기에 응용 실적이 많으며 다른 방식에 비해서 기술의 완성도와 표준화도 가장 먼저 진행됐다.

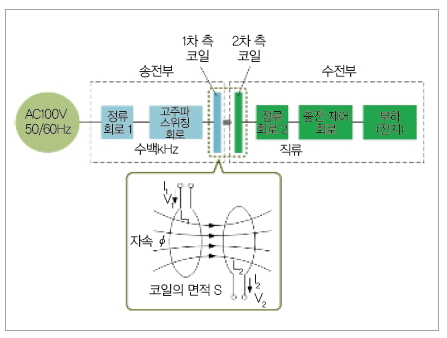

전력전송의 회로는 그림 1과 같이 정류회로 1에 의해 만들어진 직류를 스위칭 회로에 의한 고주파 교류 전류 I1 을 만들어 1차 코일 L1 에 전달한다. 여기서 발생된 교류 자속은 2차 코일 L2에 유도되어 기전력 V2를 발생하게 된다. 고효율 전송을 위해서는 코일 간격을 가능한 근접시킬 필요가 있다. 회로의 구성 요소가 일반적인 스위칭 전원에 사용되는 고주파 전원 트랜스와 같기 때문에 회로 구현 방법이 기술적으로 어렵지 않으며, 동작 원리는 패러데이(Faraday) 전자유도법칙으로 기술적 제원이 확립되어 있어 안전성이 있는 설계가 가능하다.

주요 핵심 부품인 코일의 콤팩트화는 중요한 기술적 요소이다. 공간적 전자유도 코일과 자성체인 코어를 평면 인덕터 회로로 하여 공심 트랜스를 박형으로 개발하면 정류회로와 DC-DC 컨버터를 더욱 소형화시킬 수 있어 다양한 휴대 단말기에 장착하는 데 매우 효율적이다.

그림 1. 전자유도방식의 회로 구성

(2) 전자공진방식

전자(電磁)공진방식은 서로 떨어져 있는 공진기 간에 비방사형 전자파 에너지를 공명현상에 의해 전달하는 것으로 자기공명이라 하기도 하며 2007년 미국 MIT 대학에서 실용적 무선전력전송 실험에 성공하여 관심을 끌게 됐다.

전자유도회로에 자기를 공진하기 위한 구동 코일이 추가된 방식으로 1~2m 정도의 무선전력전송 거리를 확보할 수 있고, 비교적 유도형에 비해 무선 송수전 안테나 정렬 범위가 유연하여 급전이나 충전시스템 구성에 있어 혁신적 편의성을 기대할 수 있다.

에너지 증폭 및 전달용 공진회로는 자계뿐 아니라 전계를 사용해서 에너지를 공명 결합시키는 것도 가능하여 이러한 무선전력전송 방법에 관한 연구도 추진되고 있다.

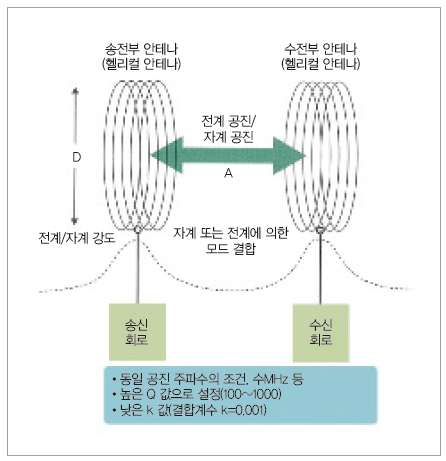

그림 2와 같이 회로 구성 요소로 코일 방식을 이용한다. 코일 배열 조건에 의해서 전송 효율이 크게 좌우되지만 중계 방식을 이용하여 이용 범위를 확장할 수 있는 큰 장점이 있다. 송수전 전송 효율 차이는 각 코일 안테나의 LC 간의 공진 강도 Q와 코일 간의 결합계수 k의 관계로 판단할 수 있는데, Q 값과 k 값의 적인 Q×k 값이 커야 높은 에너지 전송 효율을 갖기 때문이다.

자계·전계 공진형의 전송 효율은 전송 거리(A)와 코일 직경(D)에 의존한다. 전자유도방식과 비교해 보면 유도형은 Q 값이 낮아도 코일 간의 거리가 가깝기 때문에 k 값이 높게 된다.

반면 자계·전계 공진형은 Q 값이 1,000 전후로 아주 높은 특성이 있다. 이 때문에 어느 정도 거리 내에서 k 값이 낮아도 고효율을 실현시킬 수 있다.

그림 2. 자계·전계공진형의 시스템 구성

(3) 마이크로파방식

마이크로파의 전자파는 무선통신에서와 같이 안테나로 전자파를 방사(Radiation)시켜 전력을 보낼 수 있다. 이 방식은 파장이 짧기 때문에 안테나와 송수신 회로의 소형화가 용이하고, 직진성이며 대기 감쇠가 적다는 등의 이유로 비교적 장거리 무선전력전송에 활용되고 있다.

송전 측에서는 고출력 마이크로파 발진기의 전력을 지향성 안테나를 사용하여 송전시키고 수전 측에서는 안테나로 마이크로파를 받아 정류용 반도체 다이오드(Rectifier)를 통해 직류 전원으로 변환시켜 전력을 얻는다. 수전 측의 안테나는 정류용 다이오드와 결합되었다는 의미에서 렉테나(Rectenna)라 부르고 있다.

이러한 송수전 원리를 이용하여 전력을 얻는 방법 중 하나가 최근 공간에 있는 전파를 포집하는 에너지 하베스팅(Energy Harvesting) 기술이다. 이것은 배터리 없는 전원시스템을 실현할 수 있는 기술이지만 포집 전력이 작아 현재는 유비쿼터스 센서용 전원 등에서 응용이 추진되고 있다.

마이크로파와 같은 전자파를 공간에 방사하는 경우 가장 먼저 고려해야 할 사항은 전자파에 대한 안전 문제이다. 현재 제도적으로 규정되어 있는 지침은 인체 영향 등을 고려해 공간에 방사되는 전자파 전력을 1mW/cm2 이하로 제한하고 있다. 거리의 2승으로 감쇠하는 방사 전자파를 이용해야 하므로 이것을 준수하면 수전 사이트에서는 수μW밖에 수전되지 않기 때문에 응용분야 개발에 제한적이다.

무선충전기술의 산업화와 표준화 동향

실용적인 무선전력전송기술은 비접촉 및 근접거리 무선전력전송기술과 마이크로파기술이 있으나 마이크로파 무선전력전송기술은 미국에서 처음으로 우주발전기술로 제안되어 NASA 등에 의해 장기적인 미래 기술로 연구되고 있다. 일부 중단거리용의 전기자동차 급전 및 센서용으로 개발되고 있으나 전송 효율 등의 제한적 특성을 극복하고 실용화되기에는 아직 어려운 편이다.

따라서 현재까지 실용적 무선전력전송기술로 산업화가 이루어진 기술은 모바일 정보 단말용, 산업 플랜트 반송장치, 전기자동차 등의 무선급전이나 충전을 목적으로 한 전자유도와 자기공진방식의 무선전력전송기술이다.

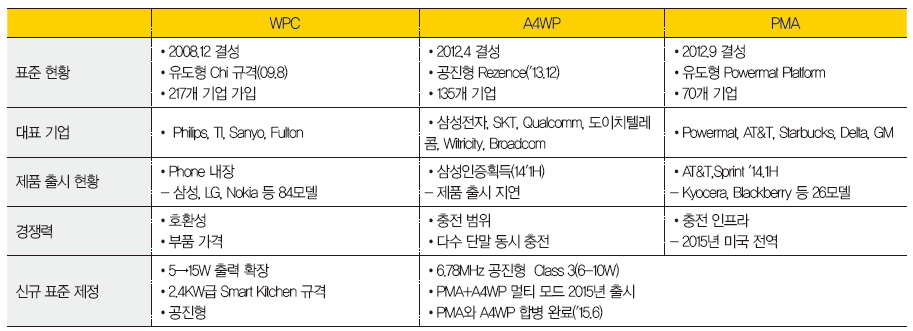

이 기술들에 대한 소출력 상용 표준으로 전자유도방식은 세계 무선전력 단체인 WPC(World Power Consortium)가 그리고 자기공진방식은 국제무선충전연합인 A4WP(Alliance for Wireless Power)가 각각 제정하여 산업을 선도하고 있고, 비표준 기술이지만 전기자동차 무선충전기술은 ISO(International Standard Organization)가 최근에 기술 표준을 추진하고 있다.

(1) 유도형 WPC 응용 기술

2000년대 초반 Philips의 전동칫솔에 적용한 전자유도방식기술이 제품화된 사례가 있으나 소규모 시장으로 인해 혁신적 응용 기술로는 주목받지 못했다.

그러나 이동통신시대를 맞이하여 초고속 데이터 통신에 따른 휴대 정보 단말의 어플리케이션 증가와 이에 따른 전원 확보 문제는 지속적인 문제로 대두되고 있었다. 그동안 리튬이온 2차전지의 성능 향상으로 뒷받침하여 왔으나 서비스 발전에 따른 획기적인 전지 용량 확보는 아직 어려운 실정이다.

이에 대한 대안으로 무선전력전송방식에 의한 충전 기술이 제안되고 있으며 우선 기술적 완성도가 큰 전자유도형 비접촉 전원 기술들로부터 다시 발전의 기회를 맞이하고 있다.

전자유도형 기술은 국내에서도 이동통신 및 정보 단말기 시장이 활성화되면서 충전기 시장에서 간헐적인 무선충전방식으로 부각되어 왔으나 국내 표준화와 법적 규정이 미비하고 독자적인 개발 체제로 글로벌 시장 대응에 취약하여 본격적인 시장 확보가 진전되지 못하고 있었다.

2008년 필립스 가전 회사가 주도한 WPC에 의한 ‘치(Qi)’ 국제 표준이 선행 제정됨에 따라 현재 휴대 정보 단말 배터리용의 무선충전 제품은 유도형 WPC 기술이 공진형 A4WP에 앞서 우선적으로 시장을 확장하고 있는 추세이다. 상용화에 앞장서고 있는 기업들은 미국 Fulton innovation, Powermat, Intel Corp., Qualcomm Inc., Apple 그리고 국내의 삼성, LG와 다수의 협력 중소기업들이다.

그림 3. WPC 표준형 휴대전화 단말기용 무선충전기

(2) 공진형 A4WP 및 Powermat 응용 기술

무선전력의 응용 분야에서 충전 위치의 자유도와 멀티 단말 충전 등의 유연성을 가질 수 있는 자기공진기술은 모바일 정보 단말 분야의 주도적 선도 기술 업체인 삼성전자와 퀄컴이 중심이 되어 WPC보다 늦게 2012년 새로운 표준화 단체인 A4WP를 결성했다.

세계적인 100여개 기업들이 참여하여 2013년 말 표준 기술인 ‘리젠스(Rezence)’를 제정했고 2014년 초 국내의 삼성전기가 공인 기술을 확보했다. 선행 주자인 WPC에 대항하여 국내 중심의 무선전력전송의 기술 영토를 확장하기에 유리하나 아직 누설 전자파 등의 법적 규정에 적응한 송수전부의 충전 이격 거리가 WPC의 근접 충전 표준 기술인 ‘Chi(Qi)에 비해 기술적 한계를 비약적으로 발전시키지 못하고 있다.

또한 예정된 삼성전자 갤럭시 S6의 제품기술 출시가 지연되고 무선충전 인프라 등에서도 불리함을 극복하지 못해 기술 경쟁에서 불리하나 여전히 차세대 기술로서 주목은 받고 있다.

특히 또 하나의 상용화 기술을 갖고 있는 이스라엘 Powermat사와 미국의 Duracell사가 중심이 된 표준화 단체인 파워 매터스 얼라이언스(PMA : Power Matters Alliance)가 무선전력 표준의 글로벌 상호 운용성 확립을 위해 2014년 A4WP와 통합 협력을 체결한 바 있다.

이 두 단체의 주요 기술인 혁신적 무선충전기술과 무선충전 인프라 기술이 결합되면 향후의 소출력 정보 단말기 위주의 상용화 기술개발에서 기술 경쟁력 반전이 가능하여 시장 확보에 유리한 국면이 조성되고 있다.

(3) 비표준 무선전력 응용 기술

무선전력전송기술은 휴대 정보 단말기기 중심의 소출력 기술 이외에도 고출력 대상의 응용 분야로 개발이 확대되고 있다. 고출력 기술은 특수한 분야에서 일부 실용화되고 있으나 이를 대상으로 한 국내외 표준은 미비한 편이다.

그러나 최근 논의되고 있는 응용 분야로 스마트 부엌(Smart Kitchen) 기기의 급전과 전기자동차 충전 분야가 국제적 표준으로 논의되기 시작하고 있다. 대부분 고출력을 요구하고 있고 인프라 형태의 기술이기 때문에 아직은 기술적 안전성과 신뢰성이 큰 유도형 기술이 표준으로 추진되고 있다.

스마트 가전은 주방의 믹서나 가열조리기기 등을 선 없는(Cordless) 형태로 적용하기 위해 시작되고 있으며 WPC에서 2.4KW급의 유도형 방식이 제안되고 있다. 전기자동차 충전 분야는 ISO에서 IEC 61850 규격으로 무선충전기술을 추진하고 있다. 전기자동차 분야의 무선충전기술은 모바일 정보 단말과 함께 대량 수요를 촉발하는 실용화 기술로 경제적 기술적 파급 효과가 크기 때문에 국가별 기술 표준 선점 노력이 활발하다.

그림 4. A4WP 및 Powermat 표준의 휴대전화 단말기용 무선충전기

우리나라는 IEC 61980 규격의 소용량(승용) 및 대용량(버스) 방식 규격 설정 회의에 참여하여 이미 개발 운영되고 있는 KAIST의 무선급전 전기버스(OLEV)의 20, 60KHz 구동 무선충전방식을 국제 표준으로 채택하기 위해 추진하고 있다.

이외에도 산업현장에 맞춤형 규격 형태로 설치되어 운영되고 있는 고출력의 대용량 무선전력전송기술로는 자동차 공장에서의 전력선 마모 방지를 위한 반송 장치, 선 없는 천정 크레인, 반도체나 LCD 공장에서의 클린룸 이송장치 등이 있다. 응용 기술 대부분이 플랜트 형태로 설치되고 KW급의 대용량 무선전송전력을 얻기 위해 코어형 유도방식 원리를 사용하고 있다.

요구되는 기술들이 대량 생산이나 공공 환경에 필요한 표준형 기술개발 수요가 크지 않아 독자적인 무선전력전송기술로서만 활용되고 있다. 이 기술들은 통상 비접촉 전원으로 불리고 있으며 현재의 근거리 무선전력전송기술의 실용적 장치 구현에 기여를 하고 있다.

그림 5. Smart Kitchen용 코드리스 주방 기기

그림 6. KAIST OLEV 무선충전 전기버스

표 1. 소출력 무선충전 표준과 상용화 현황

결언

한 세기 전 천재 과학자가 꿈꾸던 무선전력전송기술은 새로운 전기 이용 환경과 만나 비접촉 전원 기술에서 조금씩 전송 거리와 응용 범위를 넓혀가며 선 없는 신전기 이용 시대를 선도하고 있다. 매년 수억 개씩 생산되는 휴대전화로부터 향후 수천만 대의 전기자동차가 보급될 때까지 무선전력전송기술은 지속적으로 수요를 확보하고 기반 기술로 더욱 성숙되고 발전될 것이다.

무선전력전송기술은 속성상 누구나 쉽게 접근 할 수 있는 특성을 갖고 있지만 글로벌 시장 확보가 가능한 우리나라의 IT 및 자동차 시장과 연계한 실용화 기술개발은 경제적, 산업적 우위 확보가 용이한 분야이기도 하다. 따라서 글로벌 표준 기술 개발에 대응하여 정부를 비롯한 산학연이 혁신적 응용 기술과 효율 향상 및 소재부품 연구 개발에 더욱 체계적인 지원과 투자가 필요하다.

김관호 책임연구원 한국전기연구원

Copyright ⓒ 첨단 & Hellot.net