정부의 웨어러블 디바이스 산업 육성 정책

‘롱테일’ 시장의 핵심, 웨어러블 디바이스

스마트폰과 독립된 패션 기반 디바이스로 성장해야…

최근 스마트폰 산업이 예상치 않게 침체기에 접어들면서 부품이나 소프트웨어 솔루션 등을 공급하는 업체들도 어려움을 겪고 있다. 이에 따라 새로운 먹거리, 새로운 일거리를 찾기 위해 웨어러블 디바이스에 대한 관심이 높아지고 있다. 본지에서는 KEIT 산업융합PD실 한상철 PD의 발표를 중심으로 산업부가 2013년부터 진행해 온 웨어러블 스마트 디바이스 사업에 대해 알아본다.

정리 이솔이 인턴기자(npnted@hellot.net)

웨어러블 산업은 피처폰에서부터 스마트폰에 이르는 지금까지의 시장 구조 및 성격과 달리, 대기업과 중소기업이 공정하게 경쟁하면서 성장할 수 있는 시장을 이루고 있다. 산업부는 ‘웨어러블’이라는 개념이 생소하던 시기부터 기업들을 활성화시키기 위한 사업에 대해 고민하며 몇 가지 변화를 분석했다.

포스트 스마트폰으로 자리매김 하는 웨어러블

우선 최근의 사회적 변화를 살펴보면, IT 디바이스 등을 통해 초연결사회로 가고 있다고 할 수 있다. 전 세계에 존재하는 일렉트로닉 디바이스를 합치면 약 90억 개 정도가 된다. 세계적인 데이터 컴퍼니들은 2020년, 일렉트로닉 디바이스가 현재 90억 개에서 약 세 배 정도로 증가하고 기기들이 모두 인터넷을 통해 연결될 것으로 전망하고 있다. 초연결사회의 근간은 사물인터넷(IoT)이다. 최근 IoT 업계는 GE (General Electronic), CISCO, 인텔 같은 IT 대기업들이 합종연횡(合從連衡) 하는 등 많은 변화를 겪고 있다. 또한, GE가 Quirky와 제휴한 것과 같이 3년 미만 스타트업과의 제휴를 통한 제품들이 다수 등장할 것으로 전망된다.

다음으로 산업적인 변화는 스마트폰의 생명 주기가 끝나 간다는 것이다. 제품의 라이프 사이클이 짧아지면서 포스트 스마트폰을 고려해 볼 시기가 됐다. 하지만 아이러니하게도 일렉트로닉 디바이스들의 생명 주기가 끝났기 때문에 스마트폰 시장의 성장이 둔화되는 것은 아니다. 문제는 우리나라의 스마트폰 플레이어들이 세계 시장의 가격 경쟁과 압박에서 밀리고 있다는 것이다. 따라서 스마트폰 시장의 잠재력은 아직도 크다고 할 수 있으나, 우리나라는 상대적으로 떨어지는 가격 경쟁력 탓에 포스트 스마트폰을 찾을 수밖에 없는 상황이 됐다.

‘포스트 스마트폰’이라는 단어는 올해 초 CES(국제전자제품박람회, The International Consumer Electronics Show)와 MWC(모바일 월드 콩그레스, Mobile World Con- gress)에서 사용된 것을 계기로 폭넓게 쓰이기 시작했다. 이러한 상황에서 산업부는 가장 적합한 포스트 스마트폰으로 웨어러블을 선택했다.

마지막 정책적 변화로는 정부에서 이야기하는 창조경제를 들 수 있다. 웨어러블 산업은 새 정부의 정책 방향에 최적화된 사업이다.

대부분의 미디어들은 웨어러블을 IT 기업들이 촉발시켰다고 말하고 있다. 틀린 얘기는 아니지만, 웨어러블의 성장에는 내부적으로 더 많은 요인들이 존재했다. 웨어러블 디바이스를 개발할 때에는 IT뿐만 아니라 섬유(Fashion)를 고려할 필요가 있다. 이미 섬유 분야에서 IT와 융합한 제품 개발을 오래 전부터 진행해 왔고 지금은 상용화 수준에 있다. IT 융합 분야 중에서도 고객들이 피부로 가장 빨리 느낄 수 있는 분야는 섬유 융합과 웨어러블 기기일 것이다.

이러한 웨어러블을 보는 데에는 여러 가지 시각이 존재한다. 우선 방향성에 있어, 웨어러블에 대한 관심도를 끌어올리는 데 기여한 것이 IT라는 사실을 부인할 수는 없다. 그러나 웨어러블 디바이스를 단지 IT 기반의 디바이스로만 볼 수는 없다. 향후 오랫동안 웨어러블 산업을 지속하려면 섬유 기반의 디바이스로 나아가야 한다. 다음으로 웨어러블을 단순히 지금 쓰고 있는 스마트폰의 액세서리 개념으로 보는 것이 아니라, 스마트폰과는 독립적인 별개의 분야로 인식해야 한다. 마지막으로 기능과 스타일 중 어느 것을 우선으로 할 것이냐 하는 문제가 있다. 현재 업계는 대체로 기능을 우선시하는 분위기지만, 직접적으로 몸에 부착하는 제품들이 증가하면서 스타일의 중요성이 부각되고 있다. 이는 IT를 무시하고 스타일만 중요시하자는 것이 아니라 IT를 기본으로 하되 스타일 부분도 추가하자는 것이다.

웨어러블 디바이스 시장, 2015년 426억 달러 성장 예상

작년 대부분의 기관에서는 웨어러블 디바이스 시장이 2015년 쯤 열리기 시작해 2016년이 지나야 지속 가능성을 파악할 수 있을 것으로 전망했다. 그러나 올해 웨어러블 디바이스 시장은 빠른 속도로 성장했으며 이미 상당한 수준에 와 있다. 작년에 30억 달러∼50억 달러 수준이었던 시장 규모에서 2015년 426억 달러로, 불과 2년 사이에 10배가량의 성장을 보일 것으로 전망된다. 또한 KICKSTARTER, Quirky와 같은 벤처 기업에 대한 투자가 활성화되고 있다. 국내 IT 기술, 섬유·패션 기술, 소재 기술 등이 이미 세계적인 수준이기 때문에 기술 개발 시 글로벌 시장의 선점이 가능할 것으로 보인다.

웨어러블 관련 논문의 경우에도 2009년 5810편에서 2011년 6850편, 2013년 상반기 7720편으로 꾸준한 상승세를 보이고 있다. 웨어러블 에너지, 웨어러블 시그널 프로세스, 웨어러블 디스플레이, 웨어러블 센서, 웨어러블 게임, 웨어러블 헬스케어 등 다양한 분야의 논문이 발표되고 있으며, 한국에서는 특히 디스플레이에 관한 논문이 다수를 차지하고 있다.

전 세계 특허 출원인수와 출원건수, 연구개발 수요 또한 꾸준히 증가하고 있다. 웨어러블 시장은 발전기 후반에 있기 때문에 앞으로 발전 가능성이 높다는 것이 전문가들의 의견이다. 2002년부터 2013년 10월까지 출원된 한국, 미국, 일본, 유럽의 웨어러블 디바이스 관련 특허를 살펴보면, 2005년 이후 잠시 감소하다가 신기술 개발 촉진으로 2011년∼2012년 경 다시 상승한 것을 알 수 있다.

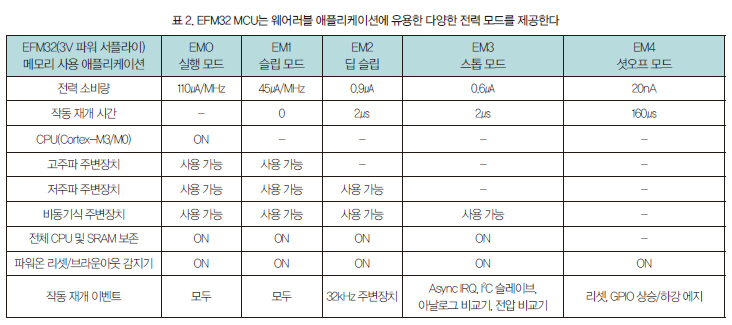

정부는 웨어러블과 관련, 2008년부터 2013년까지 총 125개 과제에 약 530억 원을 투자했다. 이중 10억 원 이상의 과제가 22개이며, 산업융합원천기술개발사업과 ETRI(한국전자통신연구원) 지원 사업이 주를 이룬다(표 1). 미국, 일본, 유럽 등 해외투자의 경우 2012년에 2008년 대비 약 300%의 증가를 보여 웨어러블 기술에 대한 막대한 투자가 진행 중인 것으로 파악된다(표 2).

웨어러블 디바이스는 액세서리형에서 직물·의류일체형, 신체부착형, 생체이식형의 형태로 발전할 것으로 전망된다. 액세서리형은 시계나 목걸이와 같은 착용형 장치로 초소형이며 착용 시 거부감이 없다. 직물·의류일체형은 직물이 일체화된 시스템으로 의복이나 생활 섬유 제품과의 일체형 제품을 말한다. 신체부착형은 피부 부착형 시스템으로 유연한 고분자 회로보드를 사용하며, 생체이식형은 생체에 전자장치를 이식하는 시스템으로 생체친화적 회로보드를 사용한다. 초기에는 어쩔 수 없이 IT 기반의 디바이스로 액세서리처럼 사용되지만, 점점 스마트폰에서 독립된 독자적인 영역으로 나아갈 것으로 전망된다.

현재 시점에서 웨어러블은 라이프스타일, 운동, 의료, 엔터테인먼트, 게임 등의 순으로 적용되고 있다. 신체 부위별로는 손목, 머리, 몸통, 발, 허리 등의 순으로 부착되고 있다. 손목에 착용하는 디바이스로는 스마트 시계나 스마트 밴드, 머리와 관련된 디바이스로는 피트니스용 이어폰 등을 예로 들 수 있다.

웨어러블은 제품과 서비스의 종류가 다양해 다양한 산업에 적용할 수 있으며 무수히 많은 버티컬 마켓이 존재한다. 때문에 중소중견기업, 스타트업, 1인 창업기업도 서비스 연계를 통해 대기업과 견줄 만한 경쟁력을 가질 수 있다.

웨어러블 산업, 패션과 오픈 플랫폼이 관건

산업부가 웨어러블 산업을 지원하는 가장 큰 목적은 생태계를 바꾸는 것이다. 웨어러블 산업이야말로 기존 스마트폰 생태계를 바꿀 수 있는 가장 큰 산업이라고 생각했다. 산업부는 올해 초 ‘13대 창조경제 산업엔진’을, 미래부는 ‘13대 미래성장동력’을 발표했는데, 공교롭게도 6개 분야가 웨어러블 스마트 디바이스 산업으로 중복됐다. 때문에 웨어러블 디바이스 산업은 산업부와 미래부가 함께 지원하기로 했다.

웨어러블 산업이 성장하기 위해서는 우선 웨어러블 자체에 대한 기반기술이 필요한데, 이를 네 가지로 정리했다. 첫째는 소재부품과 임베디드 소프트웨어이다. 2020년도에 일렉트로닉 디바이스가 현재 약 세 배까지 증가할 것으로 전망되는 만큼, 부품소재 시장의 중요도를 간과할 수 없다. 두 번째는 플랫폼 소프트웨어이다. 다양한 개성과 감성의 패션, 스타일 등을 구사할 수 있는 개방형 플랫폼을 만들어야 한다. 다음은 디바이스로, 시범 사업형 디바이스 또는 디바이스 하드웨어와 소프트웨어를 결합한 플랫폼을 개발해야 한다. 마지막은 서비스 기술로 중소기업과 스타트업 등이 진출할 수 있는 버티컬 마켓 시나리오 개발이 필요하다.

웨어러블 자체의 기반기술과 마찬가지로, 웨어러블 인프라에 관한 기술 또한 네 가지로 정리했다. 가장 먼저 IoT로, 웨어러블은 IoT의 최대 고객이며, IoT는 웨어러블이 스마트폰 종속에서 탈피하기 위한 최대 필요조건이다. 다음은 참여형 클라우드 구축이다. 이는 개방형 생태계를 구축하는 데 반드시 필요하다. 다양한 스타일 콘텐츠의 자유로운 참여·수집·배포는 웨어러블 시장의 활성화를 촉진한다. 세 번째는 빅데이터로 웨어러블의 버티컬 및 매스 마켓 전략을 수립하는 데 활용된다. 끝으로 보안기술을 들 수 있다. 웨어러블은 새로운 보안 위험 영역으로, 보안 기능을 강화할 때 시장 활성화가 촉진될 수 있다. 웨어러블 산업에서는 보안 자체가 상품이자 서비스가 된다.

다음은 웨어러블과 관련된 실질적인 정책에 관한 내용으로 이러한 정책의 근간은 기술의 리딩, 표준 및 특허의 리딩, 시장의 리딩이다. 산업부는 ▲인력양성 ▲시험·인증 시스템 구축 ▲특허지원 및 표준화 선도 ▲법·제도 개선 ▲개방형 생태계 구축 ▲마케팅 지원 ▲인문학 융합과 집단지성 활용 ▲성장 환경 조성 등 총 8개의 웨어러블 정책을 선정했다.

이를 통해 지금까지 없었던 새로운 형태의 생태계, 즉 섬유·패션, 소재·부품, IT산업이 협력하고 대중소기업이 상생공존하는 개방형 생태계를 구축할 수 있을 것으로 기대된다. 과거처럼 대기업 중심으로 돌아가는 시장이 아니라 1인 창업자와 스타트업, 중소중견기업들이 상생하는 시장으로 성장하기 위해서는 패션 기반의 디바이스 개발, 오픈 플랫폼의 창조가 필수적이다.

Copyright ⓒ 첨단 & Hellot.net