원자간력 현미경·엑스레이 회절·흡수 스펙트럼 활용한 리튬이온 이동 영상화 기술 개발

KAIST 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 고용량 리튬이온배터리를 충‧방전할 때 리튬이온이 움직이는 모습과 전자들이 움직이는 전도 경로 및 격자들의 움직임을 원자간력 현미경과 엑스레이 회절 및 흡수 패턴을 분석해 영상화하는 데 성공했다고 28일 밝혔다.

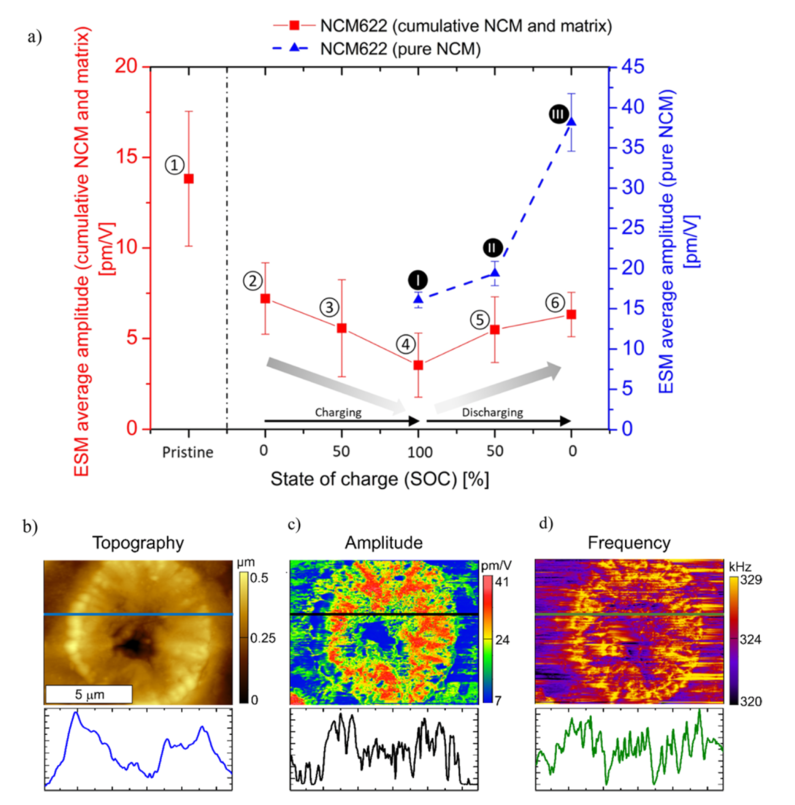

연구팀은 원자간력 현미경의 모드 중에서 전기화학적 변형 현미경(이하 ESM)과 전도성 원자간력 현미경(C-AFM)을 활용해, 친환경차 배터리에 적용되는 고용량 양극재인 NCM622 시료의 충방전상태에 따른 리튬이온의 나노스케일 분포도를 영상화했다.

또 이를 근단엑스선형광분광계(NEXAFS), 엑스선회절패턴(XRD pattern)과 비교 분석해 리튬이온이 양극재에 확산해 들어갈 때 산소팔면체에 들어가면서 니켈과 산소의 결합이 이온 결합에서 공유 결합으로 바뀌면서 전기전도도가 낮아지는 현상을 검증하고, 상관관계가 있음을 밝혀냈다.

리튬이온전지는 스마트폰과 전기차 그리고 드론을 비롯한 각종 이동 수단에 필수적인 에너지 저장 매체로 사용되는 만큼, 리튬이온전지의 에너지 용량, 충전 속도 등의 전기화학적 특성을 향상하려는 연구들이 많다.

그러나 기존의 전기화학 특성 평가 방법으로는 나노미터 수준의 미시 세계에서 벌어지고 있는 현상들을 이해하기 어려워, 전기화학 특성에 대한 통합적인 이해를 위해 나노스케일 수준에서 리튬이온의 농도 및 전기전도도를 분석하는 기술이 필요했다.

홍승범 교수는 "배터리 소재 내에서 리튬이온의 확산을 영상화하고 이를 통해서 일어나는 현상들을 다중스케일에서 이해하는 것은 향후 신뢰성이 높고 수명이 긴 고속 충‧방전 배터리 소재를 디자인하는 데 있어 매우 중요하다ˮ라며 "향후 신소재 영상화 기술과 머신러닝 기술을 융합하는 것이 20년 걸리던 배터리 소재 개발기간을 5년 이내로 단축할 수 있을 것이다ˮ 라고 설명했다.

이번 연구는 독일의 아헨공과대학교 플로리안 하우센(Florian Hausen) 교수와 독일 뮌스터 대학교 카린 클라이너(Karin Kleiner) 교수와의 협업을 통해 진행됐다.

헬로티 이동재 기자 |